ドメイン名の取得を考え出したころにふと思った「ドメイン名とURL、そして IPアドレスの違いってなんだろう?」をまとめてみました。

- URL とは、アクセス方法やWebページの場所を示す住所などをまとめたコードのこと⇒そして、URLの中のアクセスするサイトを表した文字列がドメイン名である

- IPアドレス とは、ネットワーク上のサーバーなどに割り当てられる重複のない番号のこと⇒ドメイン名をサービス提供するサーバーのIPアドレスに紐づけることでサイトが機能する

以下、それぞれについてもう少し詳しく書いてみます。

URL

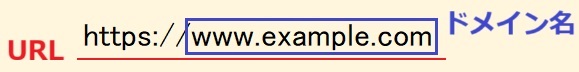

URL (Uniform Resource Locator)とは、インターネット上のリソース(Webページやファイル等)が存在する場所を示す識別子のこと。URLは、Webブラウザ上部にある入力欄(URLバー)に表示されており、その中にアクセスするサイトを表すドメイン名が含まれています。

ずっと、インターネット上のサイト住所を示すものと思っていたんですが、正確にはサイト住所(ドメイン名とパス)とアクセス設定(方法やアクセス先のマシン指定など)をまとめた識別子とのことです。

URLバーにサイト住所を入力すれば目的のサイトにアクセス出来ますが、アクセス設定を加えることで、例えばgoogleにアクセスし"柴犬"を検索して! といった指示がURLで可能となります。

https://www.google.co.jp:443/search?q=柴犬

この "柴犬探して!" のURLは以下の様な各要素から構成されています。

| URL構成要素 | 表記 | 内容 | 表記方法メモ |

|---|---|---|---|

| スキーム | https | 利用する通信プロトコル | 他には、http、ftp など |

| ホスト | www | ドメイン内の訪問するサーバ名 | 省略可能で最近は表記しない傾向に |

| ドメイン | google.co.jp | ネット上の特定サイトの名前 | ネット上で重複しない名前のみ登録可 |

| ポート | 443 | 訪問するサーバの入口番号 | 通常入口は省略可なので、普段は記述無し |

| パス | search | サイト内の詳しい住所 | フォルダは スラッシュ「/」で区切る |

| クエリ | q=柴犬 | ユーザー側の入力データなど | 複数のクエリは「&」で繋ぐ |

| 他の要素 | 他にページ内の特定情報の場所を示すフラグメントなどがあるらしい | ||

より詳しくは、こちらのサイトが丁寧に解説されています。

IPアドレス

IPアドレス、より正確に、「グローバルIPアドレス」 とは、ネットワーク上のサーバーなどに割り当てられる重複のない番号のことです。世界中のネットに繋がるサーバに1つずつアドレスが割り振られることで、どこからでもアクセスできるインターネットが成り立っています。

ドメイン名とグローバルIPアドレスはDNSという管理システムで紐づけられており、ユーザーがドメイン名を送るとIPアドレスに変換されて目的のサーバに繋がります。

このため、URLがブラウザに表示されるのに対し、IPアドレスは環境設定ツールなどでしか確認できない黒子の存在となっています。

プライベートIPアドレス

IPアドレスには、もう一つ「プライベート(ローカル)IPアドレス」と言われるものがあります。これは、家庭や社内といったローカルネットワーク内で割り振られるアドレスです。

プライベートIPアドレスとして使える範囲は決められており、「10.0.0.0~10.255.255.255」「172.16.0.0~172.31.255.255」「192.168.0.0~192.168.255.255」で割り振られます。IPアドレスの仕様から、実際には「192.168.0.0~192.168.255.255」の範囲がよく使われます。

プライベートIPアドレスはローカルネットワーク外のIPアドレスと重複しても問題ない為、それぞれのローカルネットワークで自由に割り振ることができます。

プライベートIPアドレスを持つ機器がインターネットに接続するにはグローバルIPアドレスが必要です。そこでNAPTと呼ばれる技術を備えるルーターがポート番号でローカルネットワークの各機器を識別することで、1つのグローバルIPアドレスで複数の機器がインターネットに接続できます。

IPv4 と IPv6 について

IPアドレスには、IPv4 と IPv6 の2つのプロトコルがあります。

IPv4は32ビットのアドレスを持ち、ここまで解説してきた様に「192.0.2.34」と、8ビットごとに区切った四つの数字により表記します。約43億個(4.3×10の9乗)ありますが、賢明なる覧者がお気づきの通り、枯渇の危機にあります。

そこでIPv4に代わるプロトコルとして今後の普及が見込まれるのがIPv6です。IPv6は128ビットのアドレスを持っています。アドレス数は約340澗個(3.4×10の38乗)で、億→兆→京→垓→禾予→穣→溝→澗!という天文学的な数字になります。

IPアドレスについてもう少し

そして、IPアドレスを調べるうちに分かったことをもう少し・・・

IPアドレスはだれが管理しているのか?

インターネット上のドメイン名やIPアドレスなどは、ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers:アイキャン)というインターネットの維持管理と調整、安全な運用を担う非営利団体が一元管理しています。

実際のドメイン名やIPアドレスなどの付与は、RIR(Regional Internet Registry:地域インターネットレジストリ)、NIR(National Internet Registry:国別インターネットレジストリ)という地域、国ごとの登録管理組織がドメイン登録業者からの申請に対して行います。

JPNIC(Japan Network Information Center:日本ネットワークインフォメーションセンター)が日本におけるNIRであり、国内のIPアドレスなどの割り振りを行っています。そのほか、ICANNの日本での連絡役や、日本のルートDNSサーバの管理も行っているそうです。(東部・南部アジア・太平洋エリアを管轄する地域インターネットレジストリ「APNIC」に加盟)

もともとは日本国内のIPアドレスを管理するJPNICがJPドメインの登録管理業務も担っていましたが、2002年4月にJPNICからJPRS(Japan Registry Services:日本レジストリサービス)と言う組織へとJPドメイン名の登録管理業務が移管されました。

IPアドレスを使った地域特定

ICANNのIANA(Internet Assigned Numbers Authority:インターネット番号割当機関)はグローバルIPアドレスの割当地域を公開しており、またJPNICなどのNIRもIPアドレスの使用者(主にプロバイダー)を公開しています。これらの情報を蓄積・解析・参照することで地域を調べることが可能らしいです。しかし、割り当てがコロコロ変わるらしく、参照して調べるのは難しそうです。

そこで普通は解析済みのデータベースを利用して地域特定を行います。有名なところでは、MaxMind社の提供するGeoIPサービスがあります。元々広く利用されていたGeoIPはサービス提供終了(2019年1月)し、今はGeoIP2に移行しているようです。MaxMind社のサービスには、無償版のGeoLite2と有償版のGeoIP2があります。

なお、地域判定はIPアドレスの所在地で判定するとのことで、それで地方の事業所でもサーバーのある東京の本社所在地が表示されるんですね。

やや文字が多い解説になってしまいましたが・・・、今日はここまで。